写在革命圣地上的小城

一

不语的时光将光阴酿成了酒

当早春的夜风

掠过黄土坡梁

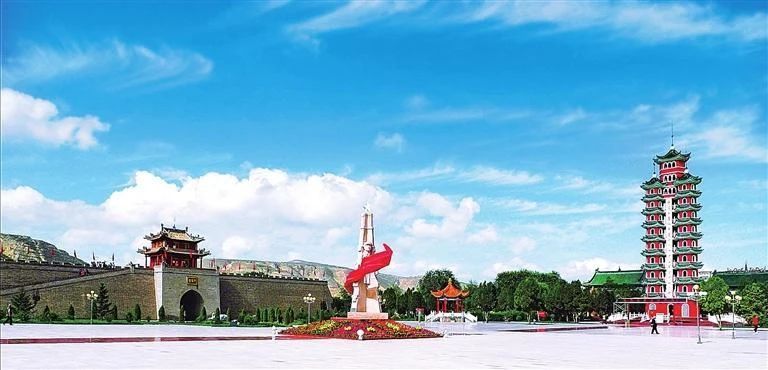

会师塔的飞檐挑着一弯新月

青砖墙上弹孔如星

爬山虎在痕间织出翠绿的经纬

八十八年前

那个霜色浓重的黎明

年轻的战士用草鞋

丈量过这里的每一寸城砖

而今晨光里

总有银发老人扶着砖墙

慢慢走

指尖摩挲着砖缝里的苍苔

像在读一封泛黄的家书

二

长明火照亮的烟火人间

九十多岁的老人

却独爱做黄昏的常客

轮椅停在会师纪念塔下

她颤巍巍掏出手帕来回轻拭

“他爱吃烤洋芋

总说革命胜利了要开个洋芋铺子......”

墙根不知何时生出一株野山杏

春日里落英如雪

在秋日结出

酸涩的果

像极了那个 没完成的约定

三

祖厉河依旧在城墙下蜿蜒

当年红军涉水的渡口

如今成了垂柳依依的观景台

穿汉服的俊俏姑娘

打着灯笼沿河拍照 灯光映在水面

恍惚与1936年那夜渡河的火把重影

汉唐街夜市上

摊主们总爱指着河道

一遍遍对客人念叨着那个故事

“瞧见那块青石没

当年炊事班背锅过河时

在这儿磕了个豁口”

四

与历史共生的晨曦

一大早

保洁员擦拭着

红军长征胜利纪念馆的展柜

她总说

能听见爽朗的笑声

在砖缝里簌簌响

或许来自那个

救了会宁书生魏鸿儒之子魏煜的小红军

又或许来自那个

在大墩梁上壮烈牺牲的“兵中之王”罗南辉

五

岁月缝补的针脚里藏着春天

夜幕垂落

钟鼓楼上的红灯笼次第亮起

锦绣门下的秦腔班子

又开嗓了

苍凉的唱腔伴着司鼓的节奏

飘向繁星点点的夜空

烧烤摊的烟火气与纪念馆的肃穆庄严

奇妙共存

一幅传统与现代交织的生动图景

在眼前徐徐展开

六

岁月的指针滴答着

时代的巨轮缓缓驶来

几公里外的数字经济产业园里

好一个热闹

曾经

在这片黄土梁峁上长大的孩子

如今成了一位

推荐家乡农产品的电商达人

手机镜头里的她

卖力吆喝着

“咱家的杂粮千变万化

荞麦油圈、黄米馍馍、荞面节节不在话下

当年红军就靠这小米补充体力

现在咱们靠它致富发家”

会宁人用新时代的智慧

续写着红色土地上的

乡村振兴新篇章

七

琅琅书声是新长征的号角

清晨六点

长征路早市飘着油馍香

穿校服的少年已捧着书走进校门

“再苦不能苦教育”

刻在每所学校的影壁上

也刻进每个家庭里

这座西北小县城

时刻牢记着

教育是强国建设

民族是复兴之基的嘱托

让教育在原本贫瘠的土地上

生出宝贵火种

成为红色热土新的精神图腾

在崭新的学校里

孩子们可以自主选择

参与无人机 编程 秦腔等

丰富多彩的社团活动

但每个人

无法选择的一定

是背诵《七律·长征》

传统与现代的碰撞

在这里

激荡出独特的文化回响

八

会宁的老故事总泡着新茶

当第一缕阳光

再次爬上纪念塔尖

穿西装的新农人

装着家乡的地软包子和杏仁露

带着有温度的红色故事

拖着行李箱奔向远方

这座小城用独有的情怀和信念

把八十八载光阴

熬成了温柔的羹汤

那些草鞋踏出的路

终将被更多年轻的脚步丈量

那盏永不熄灭的马灯

正化作万家灯火里的星河滚烫

(会宁融媒记者 曾洁)