会宁书法史考

若论会宁书法的历史,可追溯至史前时期,从境内出土的大量的马家窑文化、齐家文化彩陶文物上可看出端倪,其象形图画已具备文字功能,可视为书画作品。然会宁书法名人和文化名家的出现,则自明清以降,盖与会宁“秦陇锁钥,军事要地”的特殊的地理位置有关。历史上,会宁境内战事频仍,兵燹不断,以致民不聊生,自然环境也急剧恶化。到了元明清时期,社会经济趋于稳定,人民得以休养生息,文化艺术领域方始出现繁荣迹象。

据《会宁县志》(清道光)载,明清时期科举走出了20名进士(文进士17名、武进士3名)、113名举人、369名贡生。书法名人和文化名流达500多人。其中父子、兄弟双双登科者亦不乏其例。他们虽出仕为官,建功立业,对地方文化的发展也是功不可没。实际上,正是这样一批人才的涌现,会宁始得“文盛”之名,并长期保持耕读传家,崇文重教的良好传统,为后人所津津乐道。书法艺术在会宁也因此一脉相传,发扬光大。

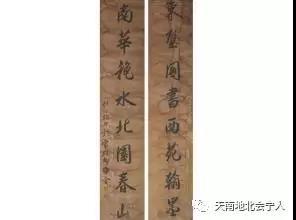

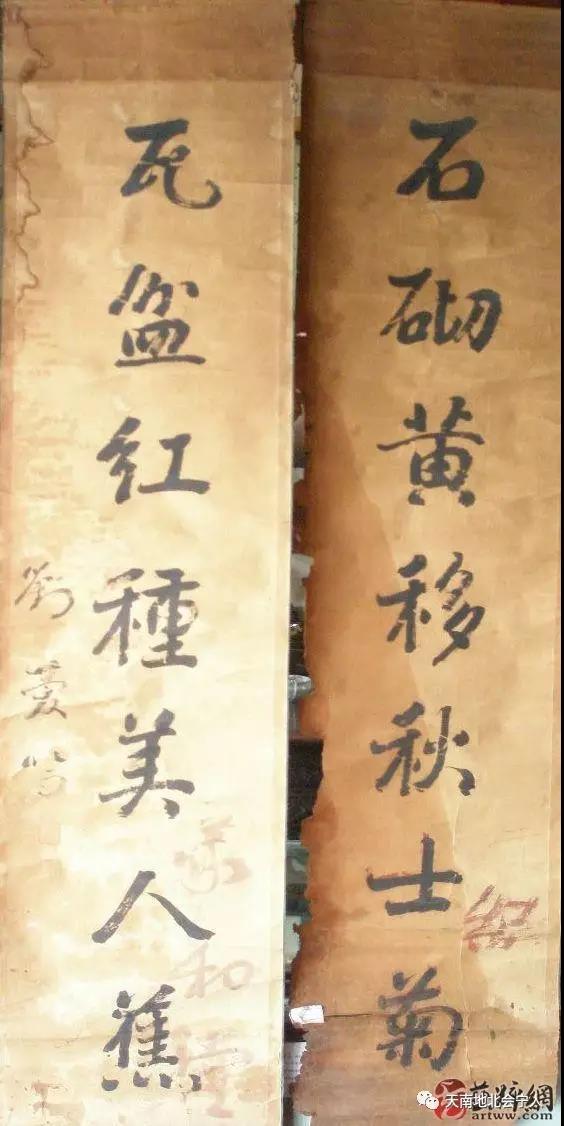

明初都察院左都御史曹铭;河南布政使栗在庭;清从一品衔、福建陆路提督王万祥;著名书法家柴应乾;清代大儒王言纶;湖南宝庆知府、翰林柳迈祖、江西袁州知府柳渊父子诗文书法俱佳;朝考一等京官、著名书法家刘翰华;著名诗人、书法家、杭州同知吴思权;清末二品京官刘庆笃以诗文、书法俱优,著称于世;清末翰林杨思、陇上“苏氏三杰”苏耀泉、苏源泉、苏绍泉。皆文笔犀利,书法酣畅。遗憾的是,由于历史上的种种变故,他们所创作的书法墨迹,留存无几。

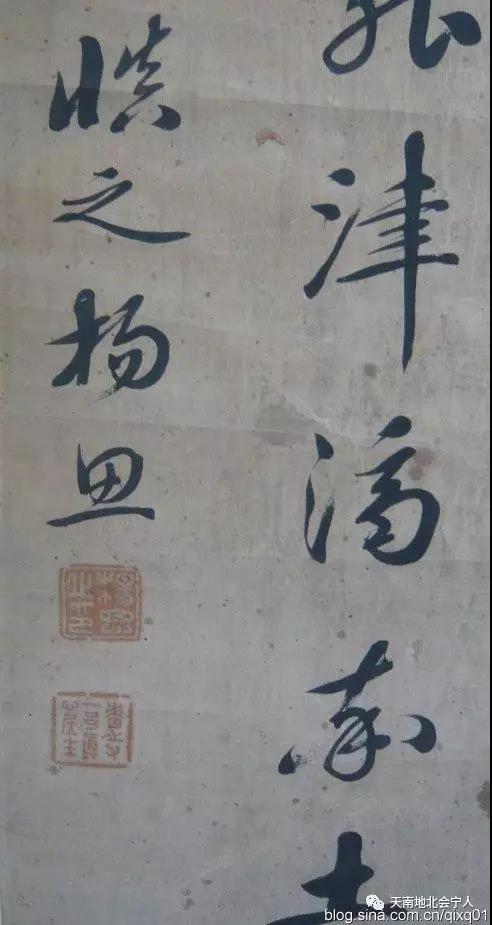

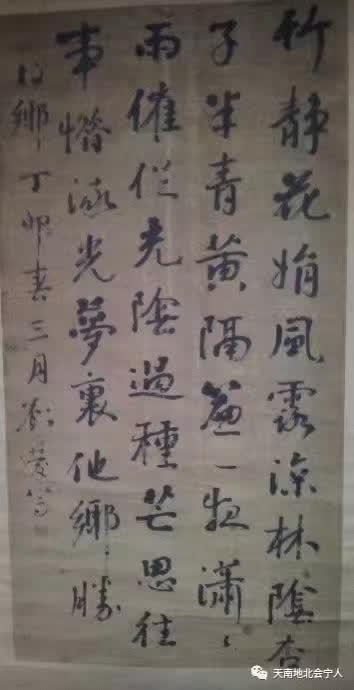

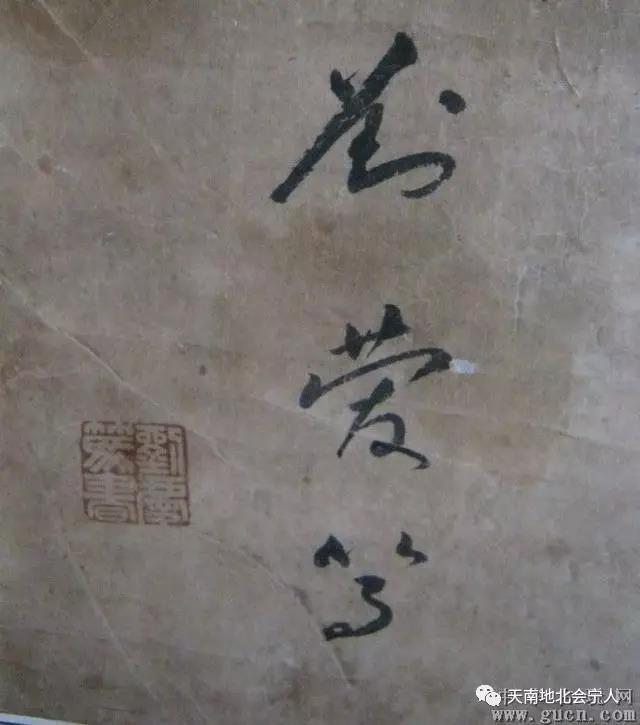

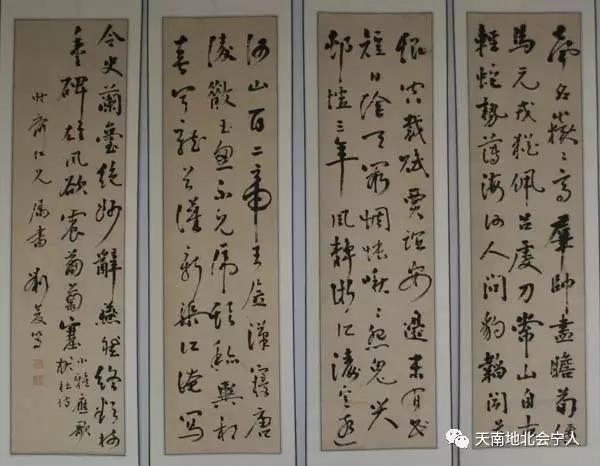

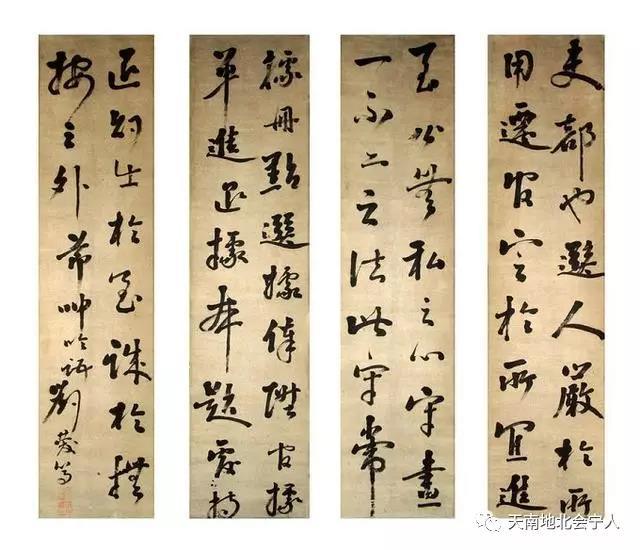

据《会宁县志》、《甘肃新通志》、《甘肃古今书画名人考录辞典》、《历代陇中艺林人物》、《陇右文献录》记载:清初吴友闻为西安府教授、宁国府歙县县丞、直隶故城县知县,工书法,尤善草书,盛名于世。清陕西长安知县王端,系王万祥孙,精通书法,享誉三秦,勤敏精干,性极孝友,有惠政,梓刻祖父王万祥“西征纪略”传行于世。柴映乾擅书法,长于草书,书法遒劲,临摹名帖至老不疲,字必正锋,取法钟王,草书尤奇古,写出一笔飞龙走蛇、铁画银钩的大草书。当时不仅陇中有名,且驰名京城,流入北京作品,争相购买,得其书者,视为珍品,恒珍袭之。柳迈祖,工诗文,擅书法,以行楷见长。时云:“求其一帧,皆视为珍品。”王言纶,曾任陕西澄城县教谕,任中办书院,设庠考,精研四书五经,博学多识,指点古文奥旨,善书法,教泽有方,诲人不倦,成名者甚众,柳迈祖、康节、吴思权、刘翰华等皆出其门。刘翰华,著名书法家,天性聪慧,精于书法,临摹名帖,尤长王、赵,勤书不辍,擅楷行书,书法至老愈遒劲,在京城评选书法时,荣获第二名,创建山陕会馆撰书碑记。吴思权诗词歌赋,名震江南。文笔书法不仅为国人传颂,而且在域外广为流传。东人(朝鲜)求其诗赋书法者甚众。曾为多位高丽高官、友人请书“心太平广”、“忍含百善,默定千差”、“洗心亭”、“淡泊厅”、“秋声阁”等条幅与匾额,现虽无法赌其书法真容,可以想见诗人的手笔委婉流动,别具风味。和恺,天资聪明,勤奋好学,精于书法。中年家贫,赴北京卖字,一帧条幅可卖白银数两,后被聘为八旗教习(清庭皇族子弟的老师),执教严谨,训导有方,赢得门人家长青睐,并赞称:“西北僻壤出此良师,亦堪称钟灵毓秀之地也!”赵宏猷,历官陕西汧阳教谕,博学能文,精于行楷,体势挺秀,笔力雄厚,时人誉其为秦陇书法家。柳迈祖,擅书法,以楷行书见长,时云“求其一帧,皆视为珍品”。柳炳垣,国子监主讲,善书法,其草书运笔遒劲,风姿秀丽,造诣颇深,所写书法,民间尚有遗存。张鉴三,会宁柴门人,字宝斋,历官西宁府教授,多才艺,工诗赋,通音韵,善书丹。时清廷学使陆廷黻,在陇上督学时,赏识其才学,特请教子三年。南京国民政府主席谭延闿(书法家)曾受业于鉴三门下,为得意门生。定西籍翰林王作枢曾评价:“书囊已满三千卷,人品当足第一流。”学识渊博,尤通经史,著作颇丰。著有《淡尘子养元记》一卷、《安砚学语》四卷、《耕心堂古今诗文》十卷、《造抄梓潼圣经释注》一卷均散佚。木刻本《花门志乱诗集》一卷、《续抄枝阳王简斋先生批点四书》三十卷。今存有手抄本《世史蒙永会典》二十卷,陕甘总督谭钟鳞(清代书法家)为其作序:“一时士大夫无论知与不知,莫不争睹为快。”苏耀泉,能文善书,工真楷书,尤以行草见长。晚清刘庆笃是一位功力深厚、造诣极高的书法家。他初学钟繇书帖,后习馆阁体(当时清廷中流行的书体),书法遒劲持重,雄健舒畅,并兼秀媚柔和,清晰俊雅,飘逸洒脱,人们视为收藏珍品。特别是能与村夫乡民情结书法,翰墨往来。打破了长期以来书画翰墨为文人雅士所专有的“囹圄”,冲开了书法只为士大夫阶层服务的“桎梏”。不慕名利,淡泊权势,这种难能可贵之精神品格为民众所敬仰。清苏源泉,书法家。工真、草、隶、篆,各体见长,其书“肉中见骨,颇具风格,自成一家”。先临赵、欧,次临褚河南,后专临北魏体,于《郑文公碑》尤三折其肱,继及汉隶,终及小篆、大篆、石鼓文等。平生临池常课,每日必做大楷书数十字,数十年无少间。凡挥毫无论楷、行、草悉本,其书法一丝不苟,作品古意盎然,笔力之厚劲,神气之凝贯,久已名震京城都下。杨思,自幼聪慧,勤奋好学,及长博览群书,广为涉猎,终成为三陇饱学之士,为甘肃近代士林之佼佼者。亦工书法,尤善楷、行书。时评云:“笔力透纸,功夫遒劲。”所作行书《沁园春·雪》“飘逸潇洒,有赵王之韵。”秦望澜,会宁县城人,学者、诗人,工书,尤善小楷,笔力雄厚,体势挺秀。秦望濂,秦望澜之弟,工诗文,善书法,宗欧柳,师法怀素、孙过庭诸家所长,自成风格,陇中民间多见其墨迹。

外籍在会宁为官的也有不少书法家,如戴克启、徐敬、陈墉、祝兰祥、黄显祖、牛剑秋、王肇南等,今在博物馆或民间还能见到他们的墨迹。昔日林则徐、左宗棠、谭嗣同等人途径会宁,也留下墨宝,供后人观赏。并且,他们详察当地人文环境,对会宁庠序昌达、人才辈出之景况予以称颂。少穆赞曰:“会宁人杰地灵。”

辛亥革命以后,在社会大变革大动荡时期,会宁考取了近百名大学生和留学生,也出现了数十位有名的书法家。列述如下:王维屏,会宁侯川人,知名教育家,著名书法家,笔法劲健隽永,作品流传于陇中等地。王紫垣,会宁翟家所人,自幼能书善画,勤学苦练,艺境渐深,真草隶篆各擅妙境,其行书笔力圆润洒脱,遒劲稳健,气势磅礴,一时楹联匾额多出其手,所书中堂、屏幅甚多,为人所欣赏。张济川,会宁县城人,县教育局长,善绘画,通经典,精书法,尤长于隶、楷书。张振伦,会宁韩集人,省政府秘书,金塔县县长。擅长书法,先摹临王、赵帖学,后改攻北魏碑学,得力于《张黑女墓志》,其书作流行于陇中。张朝选,会宁韩集人,财政部专员。善书法,尤长于行楷草,所书颇具风格,圆润饱满,俊丽刚健。张鉴渊,会宁县城人,甘肃省教育厅督学,工于书法,省内多地有其书法墨迹。万继臣,会宁郭城驿人,能文善书。会宁第一届参议会议长,倡办县级初中并任第一任校长。能文善书长于真楷。张存德,会宁王庙人,能诗文,长书法,其书雅而不俗,遒劲洒脱。学问渊博,淹贯中西。清代学者、教育家。书法家刘尔炘器重其才,延聘陇右希社教员,旋充陇西师范教学多年,堪为后进所仰敬。罗雪樵,出生于会宁县城中医世家,曾任宁夏文史馆员,篆刻家。致力于古文字研究,长于甲骨文、西夏文字、汉隶、简帛书、大篆等书体,尤擅篆刻治印,入编《当代中国书法艺术大成》。刘学潜,会宁县城人,刘庆笃之子,曾任会宁教育局长,擅书法尤长行草。杨思曾云:“刘庆笃是个了不起的人物,刘静庵书法亦好。”

上述人等,皆为会宁文化的奠基者和传播者。书法艺术在会宁传承数百年,并发扬光大,与前贤的熏陶和影响有着割舍不断的渊源。前贤书法最大特色为文人书法,也是他们被人广为传颂,影响深远,奠定会宁文化传统的重要原因。现存前贤书画虽然有限,却为我们留下了宝贵的精神财富。不论文人雅士,还是达官显贵,在书法上有成就者,无不是饱读诗书,博古通今者,也是“修身齐家治国平天下”、“穷则独善其身,达则兼济天下”、“ 居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”、“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”传统文化和价值观念的传承者。高深的文化修养和过硬的书法造诣,创造了会宁书法艺术的辉煌。

建国以后,特别是“文革”期间,书法艺术受到很大冲击,相对沉寂。但会宁似乎是例外。这一时期,会宁的书法创作虽然不像当今这么普及,但在广大农村,历来喜爱书法艺术,坚持文明健康生活的情趣未改。民间书法活动一直延绵不断,会宁各级各类学校及读书人家习文练字的热情未减,许多家庭仍悬挂中堂、四条屏,农家院落节庆时张贴对联,机关、单位、学校各式各样的专栏、板报、横幅、标语、楹联,让擅长毛笔书写者发挥着各自的专长。

二十世纪八、九十年代,随着国家的繁荣富强,人民生活水平的提高,书法进入了一个全新的时代。从城市到乡镇农村,各个阶层不分职业,不管年龄,数以万计的人投入到书法艺术活动中去。从普及角度看,书法已超越了其他艺术门类。会宁书法之热亦开始兴起,一步步走向全国,进入了繁荣时期。从一定意义上说,书法作品的价值,是通过展览而得到确立的。书法上的兰亭奖、全国书法篆刻展、中青年书法篆刻展、西部书法篆刻展、新人新作展以及各种单项展、挂名商业展等名目繁多的展览,成为当今书法繁荣的重要标志,也为书法家提供了展示自身价值的舞台。杨淑惠、蒲林、陶耀文、郭志福、郑维勇、李波辉、刘淑梅、申晓旭、李淑燕、李淑娟、曹恩东、焦永堂等中青年书法家的作品多次入选全国书法展并获奖,在中国书协举办的各类赛事活动中取得了骄人的成绩。与老一辈相比,他们的创作更专业化、艺术化、多面化。据初步掌握,至目前为止,会宁县内和会宁籍在外的书法家,有12人为中书协会员,有38人为省书协会员。值得一提的是,省书协推介的甘肃省“十佳”女书法家中会宁籍李淑燕、李淑娟、刘淑梅名列其中。当然书法艺术的高低,不可简单以加入协会为标准,但仍不失为相对客观相对公正的评价准绳。当代书法从表现形式、表现手段、审美风格等方面,都发挥了巨大变革。当代书法创作在很多方面也产生了变化,涌现出了一大批实力派书法家,也带动了全民的书法热情。会宁的书法创作队伍也日益壮大,青年书家纷纷崭露头角。

会宁是历史文化名城,不仅具有深厚的历史文化底蕴,其文化内涵也不断得以丰富。1936年10月,中国工农红军第一、二、四方面军在会宁胜利会师,会师旧址被国务院列为全国重点文物保护单位,红色文化已成为会宁的重要特色。同时收集了部分党和国家领导人及将军以上部分首长的书法手迹,建成了“将军碑林”,成为红色文化的一道独特的风景线,也促进了会宁书法事业的发展。

从历史的发展轨迹来看,会宁书法繁荣主要有两个时期,明清的文人书法和当代的专业书法。文人书法之特点,首先是文人,是传统文化集大成之文人,是建功立业,报效国家之文人,其次才是书法家。专业书法之特点,专精于书法。汉字书法是我国特有的一种艺术形式,其传承和创新都与传统文化修养密切相关。对于今天从事专业书法的人而言,需要重视和加强传统文化的修养,同时要紧跟当代书法艺术发展和变革的步伐,从而成为一个优秀的书法家。当今时代为书法事业的发展提供了难得的机遇。我们不要忘记会宁历史上频繁的战火,更不要忘记中华民族所经受的深重灾难,珍惜今天的幸福生活,抓住历史机遇,共同促进会宁书法艺术和文化事业的发展繁荣。