会宁剪纸的文化渊源(二)

会宁剪纸与原始宗教、道教、佛教、儒教密不可分,而且在表现形式上是交叉互渗的。

学者张淑萍在《陇中民间剪纸的文化符号学解读》中说,原始宗教基本上是巫术性质的,以图腾、巫术和自然神崇拜为主,范围包括神话、占卜、祭祀、有着浓厚的狂热或巫术宗教色彩。原始宗教有两个特点,一是巫术信仰,因为原始初民对生存环境、对未来不能掌控,更没有把握,导致他们对外界环境充满恐惧与不安,他们对神灵有敬畏感,一方面希望依赖神灵得到保护,一方面又怀疑神灵的不可靠性。一方面顶礼膜拜,一方面作法制裁。原始宗教的每二个特点是自然崇拜。吾淳在《中国社会的宗教传统》一书中说:“人们认为一些自然物或自然现象具有生命、意志、灵性以及神奇的能力,并影响人类的命运,因而将其作为崇拜的对象,向其表示敬畏并求其护佑和降福。”如山神、水神、门神、灶神等,这些都是会宁剪纸中常见的内容。

道教是继承华夏民族古代原始宗教之血脉,是从敬天祭祖到殷商时代天神崇拜,春秋战国的黄老道家,秦汉时期神仙方术以及民间信仰和东汉“五斗米道”,“太平道”一路走来的。道教文化集中国古代文化思想之大成,以道学、仙学、神学为主干,并融入了医学、巫术、数理、文学、天文、地理、阴阳五行等学问,内容讲求长生不老,画符驱鬼。中国传统道教文化对中国社会产生了深远的影响。道家认为,人法地 地法天 天法道 道法自然。道教追求长生不老,会宁民间剪纸中的“羽人”形象表现的就是道教中羽化登仙的神仙情结。

儒教是孔子及其弟子共同创立的文化,是一种修身齐家治国平天下的文化、是一种处理人与人之间关系的文化、是以仁为核心而进行道德规范的文化。秦汉以来一直是影响会宁文化的主流思想。儒学成功修养的五个层次是:圣人,地位最高品德最好。贤人,品德很好,有很高的修养但没有任何地位。君子,有道德的人有地位的人。士,知识分子阶层修炼自己往上走可以成为君子。小人,无德无位的人。成功人生的五个层次:1.让人讨厌(小人)。2.不让人讨厌(士)。3.让人喜欢的人(君子)。4.让人喜欢且受尊敬(贤人)。5.让天下人喜欢且受天下尊敬的人(圣人)。儒家认为:人有五伦:君臣 父子 兄弟 夫妇 朋友。儒家文化倡导的健康的心理是仁爱,快乐,宁静,宽容,内省,责任。儒家思想表达的完整的人格是孝悌,忠诚,好学,诚信,财富,图强。会宁剪纸中常见的《二十四孝》就是儒家思想的体现。

南北朝时期,佛教在会宁普遍流行,会宁人的传统行为习惯无不受佛教的影响,佛教的兴起给会宁文化艺术注入了新的活力,呈现出清秀、空疏的艺术风格。其图案受外来形式与风格的影响,造型不仅有飞天、仙女、祥禽瑞兽,还有许多莲花图案以及富有西域风格的忍冬草图案,极大的丰富了当时的装饰艺术,主要表现在石刻、壁画、瓷器、漆器中。如壁画图案:佛教的兴起促使这一时期的壁画空前繁荣,且装饰内容多为佛教题材,如菩萨、飞天、藻井图案等,其中飞天图案最具典型性,长巾、长裙飘动飞舞。

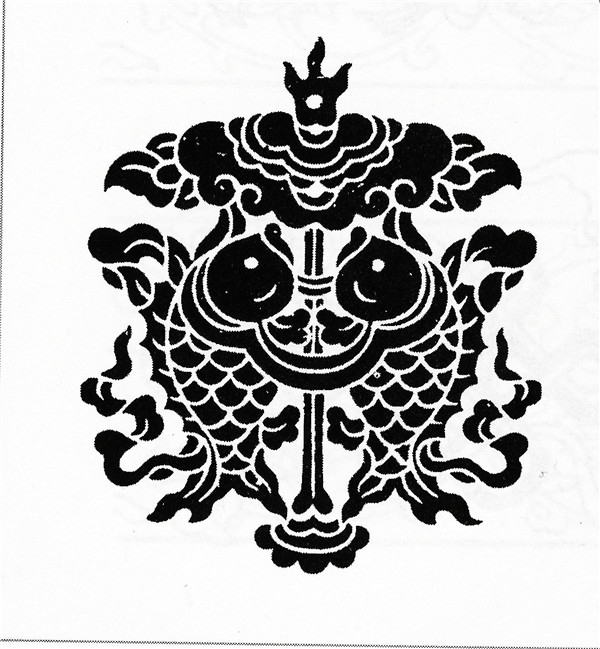

会宁剪纸中应用较广的莲花在佛教中有独特的意义。莲花出污泥而不染的圣洁性,象征佛与菩萨超脱红尘,四大皆空; 莲花的花死根不死,来年又发生,象征人死魂不灭,不断轮回中。 佛教把莲花看成圣洁之花,以莲喻佛,象征菩萨在生死烦恼中出生,而不为生死烦恼所干扰。 佛教有宝伞、双鱼、宝瓶、莲花、白螺、如意、宝幢、金轮八种吉祥宝物,释迦牟尼把莲花放在最崇高的位置(1-7佛教八吉祥之一,双鱼)。

由于莲花在佛教上的神圣意义,佛经中把佛教圣花称为“莲花”,把佛国称为“莲界”,把袈裟称为“莲服”,把和尚行法手印称为“莲蕖华合掌”,甚至把佛祖释迦牟尼称为“莲花王子”。

汉武帝时期,会宁金属器具的打造技术已趋成熟,制造铧、铲、剪刀的技艺普遍流行。由长安一带生产的蔡候纸沿丝绸之路运往会宁,为会宁剪纸提供了丰富的材料。纸的可塑性、书写性和易燃性,被广泛应用于会宁各种民俗活动。特别是纸张燃烧变成缥缈虚幻的烟雾弥漫天际,成为沟通人与天、地、神、鬼、祖先的媒介,纸的这一特性被巫术所利用。

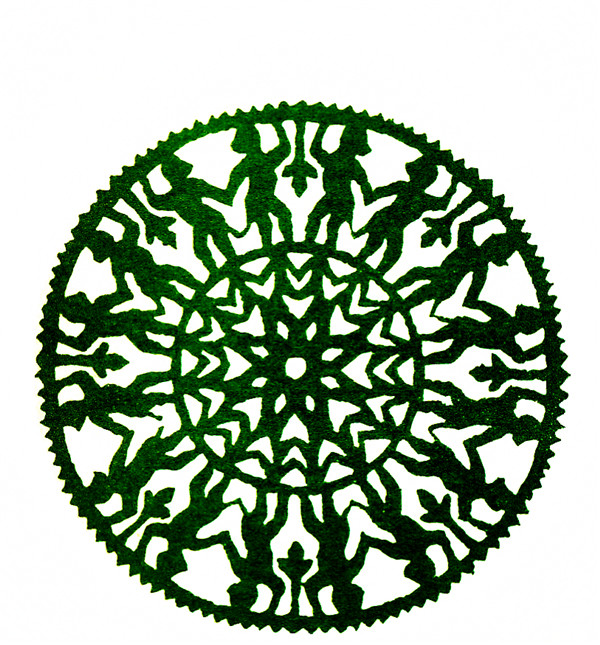

二十世纪五六十年代,在新疆吐鲁番地区阿斯塔那村北区相继出土了中国有史以来所见的最完整的剪纸成品。一件为土黄色齿轮状圆形图案剪纸。一件为蓝色剪纸,图案同上,已残。一件为土黄色剪成六边形,每边上各立两匹尾梢相连的对马,已残。一件猴形团花图案剪纸,中心为圆,周围是层次重叠的八角形,再以圆圈围绕,圆上站立一圈猴子,外绕以锯齿状圆圈。出土时残存中间圆圈的大部分和四只猴子。一件“有寓意招魂的人胜剪纸”。两件圆形“团花”——金银团花和菊花团花。这些剪纸经科学鉴定,系植物纤维纸制品,是公认的真正剪纸。对这些剪纸作品产生年代及其背景的考察,影响到我国剪纸民俗文化源流理论的科学地位。(图1-8,对猴。)

张淑萍论证新疆吐鲁番地区阿斯塔那村出土的剪纸来源于陇中,麹氏高昌王国是麹氏(榆中人,离会宁不过百里)建立在新疆吐鲁番地区、以汉族人为主体组成的封建割据王朝,其统治历时139年,从麹嘉承平元年(公元502年起),经南北朝、隋、至唐贞观十四年(公元640年)被唐所灭,统一为西州。虽然偏居西北大漠,但麹氏高昌王国的土葬礼仪与陇中地区极为相似,如口中含钱、头枕鸡鸣枕、面部遮巾、眼罩遮盖瞑目、随葬五谷粮食等习俗。除葬俗外,麹氏高昌王国从体制到日常习俗皆秉承汉文化传统:“彼之甿庶,是汉魏遗黎”,“其风俗政令,与华夏略同”,“其刑法、风俗、婚姻、丧葬与华夏小异而大同”。这就说明目前可考保存年代最久远的剪纸与陇中有着密不可分的关系,也说明陇中的剪纸艺术通过丝绸之路走向了世界各地。

距今1500年的剪纸,在泥土下长眠了千年以上,这在考古史上算得上是奇迹。无论在内容上还是在表现形式上,受农耕文化的影响最多。中国文化除了儒、道释之外还有农耕文化、农耕文明,还有无数的各阶层创造的灿烂的非物质文化。吐鲁番出土的剪纸虽并不完整,但是它的历史价值、艺术价值,是无法用黄金白银来衡量的。

唐宋以后,中原汉文化圈以空前的规模和速度不断扩大。宋代造纸业成熟,纸品名目繁多,为剪纸的普及提供了便利条件。

宋代会宁剪纸的发展有了新的变化,一是几何纹样极为盛行,二连方、四连方等表现形式增多;二是具有纯朴恬静的民间特色:三是将文学故事引入剪纸创作范围;四是移植绘画题材,如雅士弈棋、高士对酒、烟雨亭台等,在花样的纹式上出现了花中生花的艺术手法。元代的剪纸受草原马背文化的影响。不再以推崇宋代清秀高雅的文人风格,突出了豪放质朴的特色。

明清时代,会宁剪纸的题材和内容更加丰富。缠枝花纹在服饰刺绣中广泛应用;这一时期的龙纹饰以祥云、水波等图案,充溢富丽祥瑞之气;剪纸大部分“图必有意,意必吉祥”,用“福”、“禄”“寿”、“喜”及组合文字表示特定意义;甚至将绘画引入剪纸图案,其中以山水、耕织、梅、兰、竹、菊最为多见。明初从山西洪洞县迁来了一批农民,带来了山西民间剪纸,极大地丰富了会宁剪纸的内容和形式。

“五四”新文化运动以来,关于中国本土民间文化研究方面的民俗学发展起来,主要关注的领域在民间文学、民间风俗等方面。会宁韩集乡东坡村杨姓人家将民间刺绣用的花样带到北京等地展出。当时的民俗学者意识到了民间艺术对民俗研究的佐证价值,许多文化艺术精英对民间艺术给予了极大的关注。1941年,会宁师范学校(会宁一中前身),展开了对民间艺术、民间手工艺方面调查及实物收集的活动,其中收集到李玉莲、禹世英、贾尚淑等人的作品最为精彩。(图1-9,枕心花,禹世英剪)

1942年5月毛泽东发表了《在延安文艺座谈会上的讲话》,提出了到民间去,向人民群众和优秀的民间文化艺术工作者学习的文艺方针。艺术家在农民家的窗户上发现了窗花,被那简练、淳朴的风格所吸引并尝试着创造大众喜闻乐见的艺术形式。延安剪纸是当地最为常见的艺术形式,妇女们几乎都会剪纸,每到年节,家家户户都要用剪纸来装点自己的居室和环境,题材大多为农民们所熟悉的日常事物。这些出自农村妇女之手的艺术,有着强烈的民族气息和猖獗的地方风格,使来自大城市的艺术家对其产生了浓烈的兴趣。会宁县大沟乡通安村老红军李仲谋从陕北带来了十多幅民间剪纸,被乡邻们视为珍宝,学习临摹,学习剪纸之风在农村十分盛行。

进入上世纪50年代,由于政府对民间剪纸艺术的重视,会宁县文化馆进行了大规模的调查、收集,多次举办剪纸培训班和展览,向社会介绍剪纸艺术。《甘肃日报》也发表了不少会宁剪纸作品,在中小学生中掀起了一个学习剪纸的高潮。

即使在大多数民俗活动遭到禁止的“文革”时期,会宁民间剪纸艺术作品在各种政治宣传展览上层出不穷。虽然内容与传统的民间剪纸艺术相去甚远,但不失为表现当时历史条件下“新民俗”的产物,为我们了解当时的社会文化生活提供了有价值的物证。

70年代后期,在一些全国性的美术展览中开始出现了剪纸作品,尔后,文化部门又在一些剪纸活动开展得比较好的地区举办展览,或者举办数个地区的剪纸联展,使得剪纸艺术活动再次掀起了高潮。一大批剪纸收藏家应运而生,虽然他们收藏的目的各不相同,有的是为了学习,有的是为了研究,有的是因为兴趣爱好,也有的是为了经济价值,但在客观上他们的收藏使得大批珍贵的剪纸艺术资料得以保存。